Gelombang protes menentang kudeta militer di Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera surut, bahkan bertambah besar. Hal ini kembali mengingatkan publik akan peristiwa serupa di Indonesia pada 1998 silam.

Inilah aksi terbesar di Myanmar sejak Revolusi Saffron menentang rezim militer pada 2007 yang dipimpin barisan biksu Buddha berkain oranye.

Protes massal, ditandai dengan gerakan pembangkangan sipil, belakangan semakin dihadapi dengan unjuk kekuatan oleh aparat keamanan. Hingga Rabu (03/03), sebanyak 18 orang meninggal dunia sejak pergolakan menentang kudeta pada 1 Februari lalu.

Fakta itulah yang membuat salah seorang penggerak aksi, Khin Lay, semakin resah.

“Penumpasan dan penindasan terhadap pengunjuk rasa oleh polisi dan tentara terhadap pemrotes semakin brutal. Di Yangon dan Mandalay, mereka menembaki pengunjuk rasa yang menggelar aksi secara damai, tanpa kekerasan.

“Mereka juga semakin banyak menciduk warga. Itulah salah satu ketakutan saya yang utama,” ujar Khin Lay yang tinggal di kota terbesar, Yangon.

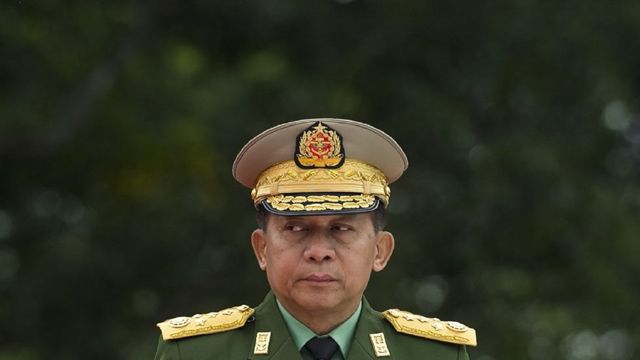

Tindakan tersebut sejalan dengan peringatan pemerintahan militer pimpinan Jenderal Senior Min Aung Hlaing bahwa pihak berwenang tak akan segan-segan mengambil tindakan tegas guna mengendalikan unjuk rasa jika terus berlanjut.

Lebih lanjut, dalam pidato yang dibacakan dalam siaran televisi negara pada Senin (01/03), Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing mengatakan pemimpin protes dan “penghasut” akan dihukum.

Khin Lay adalah salah seorang aktivis yang kerap berorasi di tengah massa dan juga di depan perwakilan sejumlah negara di Yangon, termasuk Kedutaan Besar Indonesia. Pesannya jelas, “Tolong jangan berbicara dengan pihak militer dan hormatilah suara kami, rakyat Myanmar.”

Suara yang dimaksud ibu berusia 50 tahun itu adalah hasil pemilu pada 8 November 2020 yang kembali dimenangkan mutlak oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.

Namun oleh kubu oposisi dan militer, hasil pemilu dinyatakan tidak sah dengan alasan diwarnai kecurangan kendati Komisi Pemilihan Umum setempat menampik tudingan itu.

Sengketa hasil pemilu lantas digunakan sebagai landasan perebutan kekuasaan oleh militer pada tanggal 1 Februari 2021, bertepatan dengan hari pertama sidang parlemen baru.

Gerakan reformasi Indonesia 1998 dibandingkan pembangkangan sipil di Myanmar

Peta sosial politik antara Myanmar sekarang dengan Indonesia pada 1998 ketika gelombang demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur sekaligus mereformasi tatanan Orde Baru, tidak sepenuhnya berbeda.

Hampir semua elemen masyarakat Indonesia ketika itu turun ke jalan. Semula diawali dengan aksi damai, demonstrasi massal akhirnya berubah frontal dan tidak pelak lagi pecah kekerasan.

Syafiq Ali, mantan aktivis komunitas mahasiswa Forum Kota (Forkot) sebelum membentuk Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred), mengingat kembali tiga faktor yang mendorong keberhasilan gerakan massal saat itu.

“Ketika tahun 1998 ada jutaan orang yang sudah mengalami pengalaman pahit dengan Orde Baru, mulai dari kekerasan, korupsi dan nepotisme. Yang kedua adalah faktor krisis ekonomi yang terjadi saat itu yang kemudian menyadarkan banyak orang bahwa Orde Baru sudah saatnya selesai.

“Yang ketiga memang ada penembakan mahasiswa Trisakti yang kemudian diikuti dengan kerusuhan,” papar Syafiq yang kini menjadi direktur portal NU Online.

Di Myanmar, mereka yang berunjuk rasa, termasuk dalam bentuk pembangkangan sipil, tidak hanya dari kalangan mahasiswa. Elemen masyarakat yang sudah mapan pada profesinya masing; pengacara, guru, pegawai bank dan bahkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk menyebut sebagian, turut mengambil bagian.

Pengejawantahan gerakan pembangkangan sipil (civil disobedient movement, disingkat CDM) antara lain berupa mogok kerja, mogok membayar pajak, memboikot segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan hasil kudeta.

“CDM oleh PNS dampaknya paling signifikan karena roda pemerintahan tidak bisa menggelinding tanpa mereka. Oleh karena itu pemimpin militer memerintahkan kepada pegawai negeri lewat medianya untuk kembali bekerja,” jelas Khin Lay, seorang pemimpin masyarakat madani di Myanmar.

Mereka yang mengabaikan perintah tentu menanggung akibat.

“Jika mereka menolak, maka militer akan mengambil tindakan. Oleh karena itulah setiap malam, sosok-sosok penting di kalangan PNS diciduk. Mereka ditangkapi,” tambahnya.

Sejauh ini kubu pengunjuk rasa tampak menahan diri untuk tidak melancarkan serangan frontal kepada aparat keamanan atau melakukan pengrusakan.

Terinspirasi konsep ahimsa atau tanpa kekerasan yang diusung Mahatma Gandhi, masyarakat Myanmar mengedepankan taktik-taktik yang berisiko rendah untuk mengobarkan semangat pembangkangan sipil.

Menurut Khin Lay, strategi itu sudah mengakar di masyarakat dan teruji dalam berbagai pergolakan sebelumnya.

Mereka di antaranya menunjukkan salam tiga jari ala novel dan film Hunger Games, sebagai isyarat perlawanan.

Di jalan-jalan, pengendara mengemudikan mobil dengan pelan, atau bahkan membuatnya seolah-olah mogok sehingga mengganggu lalu lintas. Setiap pukul 20.00, warga keluar rumah untuk memukul-mukul panci dan wajan sebagai simbol menolak bala.

Mayoritas adalah anak muda dalam kelompok generasi Z.

“Artinya generasi di mana mereka muda sekali, produk dari perubahan politik-ekonomi selama sembilan tahun ini yang membuka kembali kran demokrasi, ekonomi dan partisipasi,” kata pengamat politik Myanmar dari Universitas Flinders, Australia, Dr Priyambudi Sulistiyanto.

‘Artikulatif dan paham geopolitik’

Penulis buku Thailand, Indonesia and Burma in Comparative Perspective itu mencatat bahwa gerakan di Myanmar mirip dengan gerakan prodemokasi di Thailand dan Hong Kong yang tak mempunyai kepemimpinan sentral wakil semua elemen.

“Tapi dari sumber-sumber yang kita lihat dari media dan media sosial, mereka sangat artikulatif dan paham sekali tentang percaturan geopolitik,” jelas Dr Priyambudi dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir.

Keberhasilan perjuangan mereka antara lain tergantung pada konsolidasi seluruh elemen sipil dalam masyarakat Myanmar. Itulah argumen yang dikemukan oleh mantan aktivis ’98, Syafiq Ali, berdasarkan pengalaman Indonesia.

“Kita tahu ada pertemuan. Pak Harto membantuk Dewan Reformasi, mengundang tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Amien Rais, Nurcholis Madjid, Kyai Yafie dan banyak sekali lainnya. Semua yang diundang memang tidak mau mendukung Pak Harto.

“Mereka menyarankan tuntutan mahasiswa atau rakyat pada umumnya bahwa sebaiknya Pak Harto harus mundur,” jelasnya.

Adapun wacana demokratisasinya sendiri sudah lama marak sebelum Presiden Suharto lengser pada tanggal 21 Mei 1998. Kondisi tersebut berbeda dengan Myanmar.

“Di Myanmar civil society (masyarakat madani) tidak selincah civil society di Indonesia dan wacana tentang demokrasi praktis tidak ada. Karena warga Myanmar yang bersekolah keluar negeri tidak kembali ke Myanmar karena tahu pasti akan dibungkam sehingga bermukim di negara-negara lain.” Demikian dikatakan Letjen (Purn) Agus Widjojo, gubernur Lemhanas.

‘Hotel bintang lima dulu hanya lima’

Bagaimanapun, setidaknya ada tiga hal yang menjadi pertaruhan kubu prodemokrasi di Myanmar dewasa ini.

Pertama, menurut mantan Duta Besar RI untuk Myanmar periode 2013-2018, Ito Sumardi, menyangkut rasa keadilan karena suara mereka melalui pemilu pada tanggal 8 November 2020 dirampas oleh militer.

Berbarengan dengan perebutan kekuasaan, beberapa sosok yang disanjung, terutama pemimpin nasional Aung San Suu Kyi, ditahan. Penasihat Negara yang kedudukannya lebih tinggi dari presiden tersebut didakwa dalam kasus pidana yang tampak sepele, bukan lagi sebagai tahanan politik.

Kedua, masyarakat Myanmar khawatir tak akan menikmati kebebasan lagi sebagaimana pengalaman mereka di bawah junta militer selama beberapa dekade sebelumnya. Keran kebebasan mulai dibuka pelan-pelan sesudah ada pemerintahan transisi tahun 2011 hingga pemerintahan demokratis pertama hasil pemilu tahun 2015, tetapi digulingkan lewat kudeta 1 Februari 2021.

Pertaruhan ketiga adalah kesejahteraan yang dinikmati masyarakat di era pemerintahan sipil itu.

“Karena sebelum tahun 2015, hotel berbintang lima di Myanmar hanya tiga. Sekarang sudah puluhan. Gaya hidup masyarakat Myanmar sekarang sudah sangat modern. Angka pertumbuhan ekonomi mereka bahkan melampaui Indonesia, sedemikian pesat.” Demikian Ito menjelaskan.

Dengan adanya kudeta, maka konsekuensinya para investor kemungkinan menahan diri sehingga perekonomian bakal kembali terpuruk, apalagi jika semakin banyak negara menjatuhkan sanksi kepada junta militer sebagai respons atas perebutan kekuasaan.

Alih-alih menjatuhkan junta militer sebelumnya, sanksi internasional secara bertubi-tubi justru menyengsarakan penduduk dan mengucilkannya dari percaturan dunia.

Militer Myanmar ‘beda’ dengan TNI

Menurut Gubernur Lemhanas, Letjen (Purn) Agus Widjojo, sulit bagi junta militer Myanmar untuk melepaskan kekuasaan karena ada gerakan antikudeta yang sekarang terjadi.

Ini dikarenakan militer negara itu belum siap, berbeda dengan kondisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesudah rezim Orde Baru tumbang.

“Yang memudahkan reformasi militer adalah karena TNI menginisiasi reformasi dirinya dari dalam, dari dirinya sendiri sehingga TNI tahu apa yang perlu direformasi dan nilai-nilai apa yang perlu dipertahankan,” jelas Agus Widjojo.

Dikatakannya proses tersebut berjalan lancar pula.

“Karena pada waktu itu ada vakum de facto dari otoritas politik ketika Presiden Suharto mengundurkan diri pada bulan Mei 1998 sehingga TNI agak leluasa tanpa harus campur tangan, tarik ulur kepentingan politik.”

Di era reformasi, lanjutnya, TNI tidak melibatkan diri dalam reformasi politik melainkan menyerahkannya kepada elite politik.

“Militer Myanmar belum membuka diri bagi proses demokratisasi,” tambah Agus Widjojo. Pada 2007, ia diutus oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri pemakaman Perdana Menteri Soe Win, yang juga berasal dari militer.

Berdasarkan konstitusi 2008 yang disusun pemerintahan peralihan militer, Tatmadaw atau Angkatan Bersenjata Myanmar secara otomatis mendapat alokasi 25% kursi parlemen, mirip dengan Fraksi TNI/Polri di DPR/MPR sebelum dihapus pada tahun 2004.

Selain alokasi otomatis, Tatmadaw juga mempunyai proksi di legislatif melalui Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP). Ini mirip dengan Golkar di zaman Orde Baru.

Di tataran eksekutif, militer mendapat jatah tiga pos kabinet strategis; menteri urusan perbatasan, menteri pertahanan dan menteri dalam negeri.

Sehari sesudah kudeta, junta militer Myanmar langsung membentuk Dewan Pemerintahan Negara, beranggotakan 11 orang dan dipimpin langsung oleh Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Pemerintahan de facto itu menjanjikan pemilu dalam tempo setahun, kendati belum menetapkan tanggal dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun pula.

Setidaknya jika dilihat dari massa yang berunjuk rasa atau melakukan gerakan pembangkangan sipil, sebagian besar publik Myanmar bersikukuh pemilu baru tidak diperlukan. Sebaliknya, mereka menuntut kekuasaan dikembalikan ke pemerintahan sipil hasil pemilihan umum.

“Kami meyakini betul gerakan pembangkangan sipil ini akan berhasil, mungkin dua hingga tiga bulan lagi kami akan menang. Kami harus menang,” pungkas Khin Lay, salah seorang pemimpin masyarakat madani Myanmar, dalam wawancara dengan BBC News Indonesia melalui sambungan telepon.